|

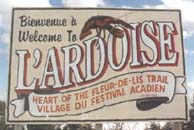

L'Ardoise

est située sur la pointe nord-ouest du Cap-Breton en bordure

de la Baie Saint-Pierre.

Elle a reçu son nom de l'abondance des gisements d'ardoises sur

cette côte.

François Coste, un Français de Martigues venu en Acadie,

eut la permission de s'établir à cet endroit.

Il y fonda l' établissement de la Baie de l'Ardoise dont la pêche

était la principale activité.

Avec le temps, la population augmenta.

En 1720, il y avait 61 personnes dans le village de l'Ardoise. La plupart

de la population est venue de Louisbourg qui était en construction

depuis 1713, mais aussi de différentes parties de France.

Après la prise de l'Ile Royale par les Anglais, en 1758, l'Ardoise

resta une communauté française.

Les Anglais craigant le départ de ces pêcheurs performants,

leur donnèrent des garanties quant à leurs possessions.

La population, vivant de la pêche, était à la merci

des conditions climatiques, des fluctuations des prises saisonnières

et la plupart d'entr'eux ne pouvaient concurrencer les pêcheurs

étrangers qui opéraient avec des bateaux plus importants.

Tout ceci en

plus des problèmes liés à la domination anglaise,

rendait la vie dure aux pêcheurs et à leurs familles qui

devaient survivre toute l'année des gains accumulés pendant

la saison de pêche.

Vers 1780, des familles Samson, Pâté, Berthier, LaBaille,

Préjean, Longuepée, Briand, LaRue, Landry, Grassé,

Moubourquette, et Martell s'y sont installées.

La communauté de l'Ardoise était une mission d'Arichat

jusqu'à 1823. C'est alors que le Père Henry McKeagney

décide qu'il faut une église et un presbytère dans

la paroisse.

L'activité consistait à cultiver la terre, élever

du bétail ( moutons, poules, vaches etc...), à pêcher,

lorsque le poisson était en abondance. Les hâvres de l'Ardoise

étaient remplis de bâteaux et sur les côtes de petits

magasins furent construits pour approvisionner les pêcheurs. Les

femmes étaient là pour aider les hommes à préparer

le poisson quand les pêcheurs arrivaient ramenant de grandes quantités

En 1850 la première école ouvre ses portes à Bas-l'Ardoise.

Il y avait dix élèves, malgré un nombre de jeunes

enfants beaucoup plus important dans la paroisse.

En 1871, l'Ardoise s'est beaucoup developpée. Le recensement

dénombre 1495 habitants, la plupart vivant de la pêche.

Bien que les pêcheurs soient essentiellement acadiens, quelques

résidents d'origine irlandaise, écossaise et, pour très

peu d'entr'eux, anglaise, étaient concernés par cette

activité.

Cette communauté était très productive. En 1881,

elle comptait plus de bateaux pour la pêche côtière,

plus de pêcheurs, et disposait de plus de sondeurs, de filets,

de casiers qu'aucune autre communauté du comté de Richmond.

En relations avec la pêche, de nombreuses conserveries s'installèrent

à la fin des années 1800 et s'impliquèrent dans

la conservation des homards. Ces industries créèrent une

demande de proximité pour les pêcheurs locaux et employèrent

des hommes, femmes et jeunes de l'Ardoise.

Au milieu du vingtième siècle, le pêche continua

d'être la principale activité, mais avec beaucoup de problèmes.

Des pêcheurs interrogés en 1926 se plaignaient du manque

de ports bien amménagés, du prix élevé du

gas-oil et faisaient remarquer que le stockage et le transport du poisson

pourraient être améliorés. A cette époque

le poisson était vendu principalement à des acheteurs

locaux, bien que, de temps en temps, une compagnie envoyait un bateau

prendre un chargment de poissons.

Pendant la saison de pêche, toute la famille était, la

plupart du temps, sur le rivage. Le principal travail des femmes consistait

à faire sécher la morue. Morues, haddocks et maquereaux

étaient vendus à des marayeurs locaux qui possédaient

ou louaient des bateaux pour transporter le poisson à Halifax

ou aux Etats-Unis. La pêche aux homards, dans les années

30, n'était pas rentable car les intermédiaires, qu'ils

soient locaux ou distants, achetaient à bas prix. Aussi, seulement

quelques pêcheurs posaient des casiers à homards, la plupart

se contentant de vendre de la morue, du haddock ou des maquereaux aux

marayeurs locaux.

Avec le temps, la pêche aux homards devint une activité

plus rémunératrice, pendant que la pêche côtière

déclinait lentement.

En 1960, la pêche côtière, en général,

était en forte diminution concurrencée par les flottes

hauturières étrangères qui utilisaient des méthodes

de repérage et de capture plus performantes.

Aujourd'hui, en comparaison aux années passées durant

lesquelles 95% des hommes de l'Ardoise étaient pêcheurs,

seuelement un faible pourcentage de la population vit de cette activité.

|